Auswirkungen der Inflation...

Verlust der Kaufkraft im Aktienhandel minimieren

1. Definition der Inflation

Inflation ist der anhaltende Anstieg des allgemeinen Preisniveaus von Waren und Dienstleistungen in einer Volkswirtschaft über einen bestimmten Zeitraum. Es bedeutet, dass man mit derselben Menge Geld weniger kaufen kann, als dies zuvor der Fall war. Die Inflation wird meist als Prozentsatz ausgedrückt und zeigt die Rate, mit der die Preise steigen.

2. Arten der Inflation

- Nachfrageinflation: Tritt auf, wenn die Gesamtnachfrage nach Waren und Dienstleistungen in einer Volkswirtschaft schneller steigt als das Angebot. Dies führt zu einem Anstieg der Preise.

- Kosteninflation: Wird durch steigende Produktionskosten verursacht, wie höhere Löhne oder teurere Rohstoffe, die dann auf die Verbraucherpreise umgelegt werden.

- Importierte Inflation: Wenn die Preise für importierte Waren steigen, z.B. durch eine Abwertung der eigenen Währung, kann dies zu höheren Preisen im Inland führen.

- Schleichende Inflation: Eine moderate, langsame Inflationsrate, die als gesund für die Wirtschaft betrachtet wird.

- Galoppierende Inflation: Eine sehr hohe Inflationsrate, die schwer zu kontrollieren ist und die Wirtschaft destabilisieren kann.

- Hyperinflation: Eine extrem hohe und in der Regel unkontrollierte Inflation, die das Wirtschaftssystem zusammenbrechen lassen kann.

3. Ursachen der Inflation

- Erhöhung der Geldmenge: Wenn eine Zentralbank mehr Geld in Umlauf bringt, ohne dass ein entsprechendes Wirtschaftswachstum stattfindet, kann dies zu Inflation führen.

- Nachfragesteigerung: Eine Zunahme der Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen kann die Preise steigen lassen, besonders wenn das Angebot nicht mit der Nachfrage Schritt halten kann.

- Angebotsengpässe: Wenn das Angebot an Waren und Dienstleistungen aufgrund von Naturkatastrophen, politischen Instabilitäten oder anderen Faktoren sinkt, können die Preise steigen.

- Erwartungen: Wenn Unternehmen und Verbraucher steigende Preise erwarten, können sie höhere Löhne fordern oder Preise erhöhen, was die Inflation antreibt.

4. Auswirkungen der Inflation

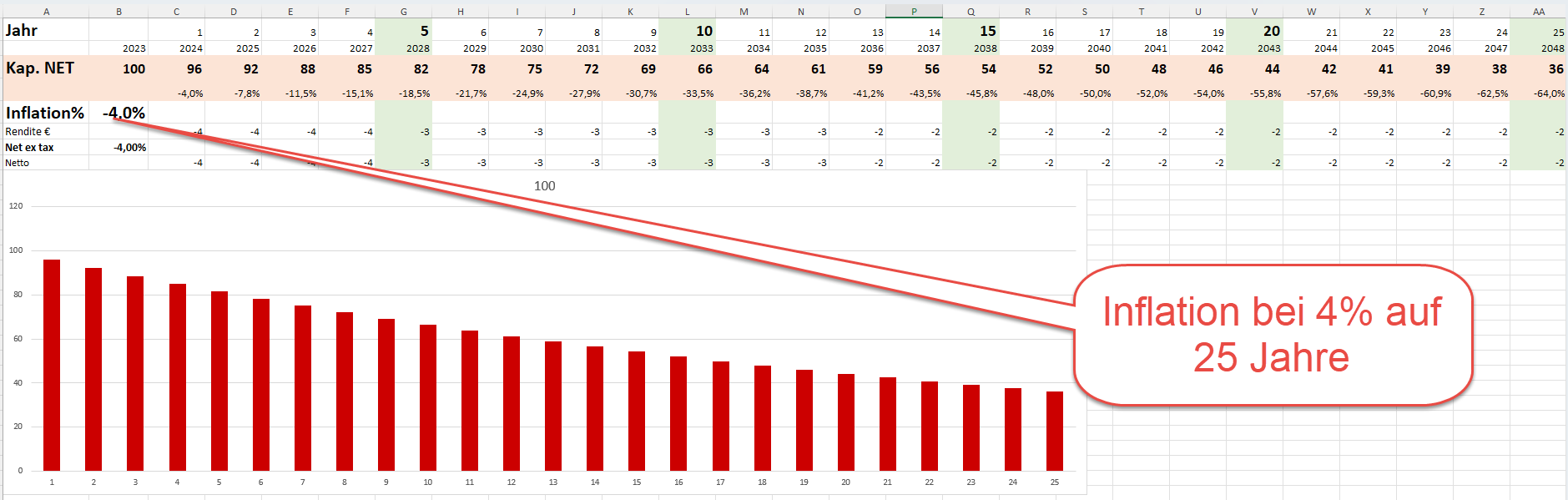

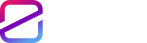

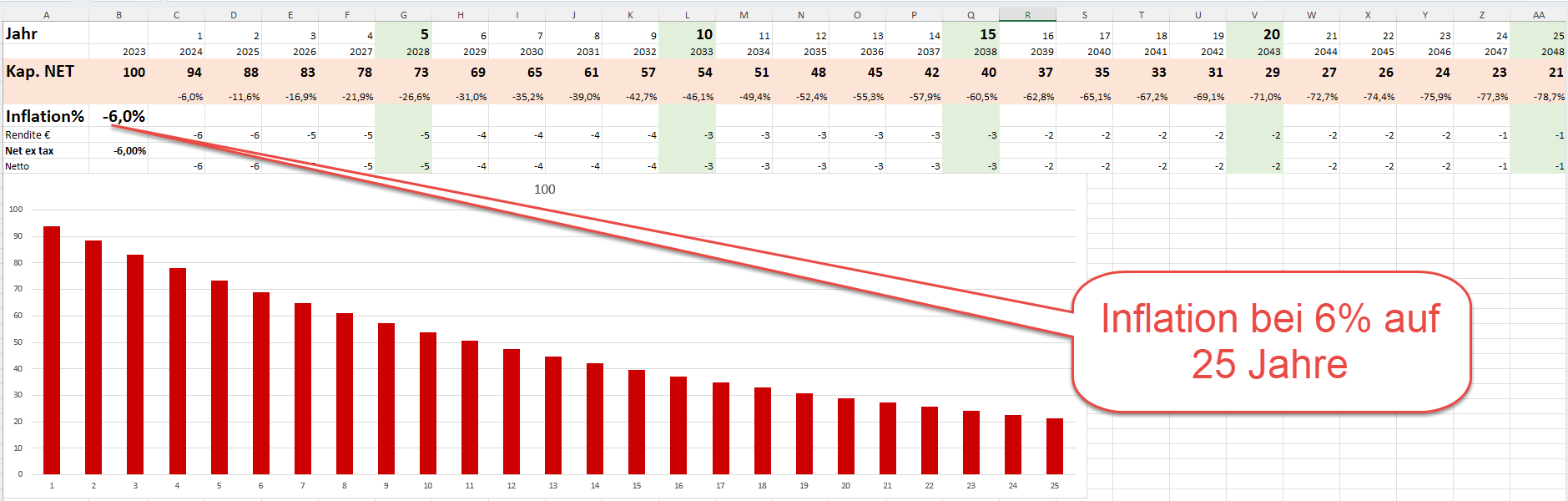

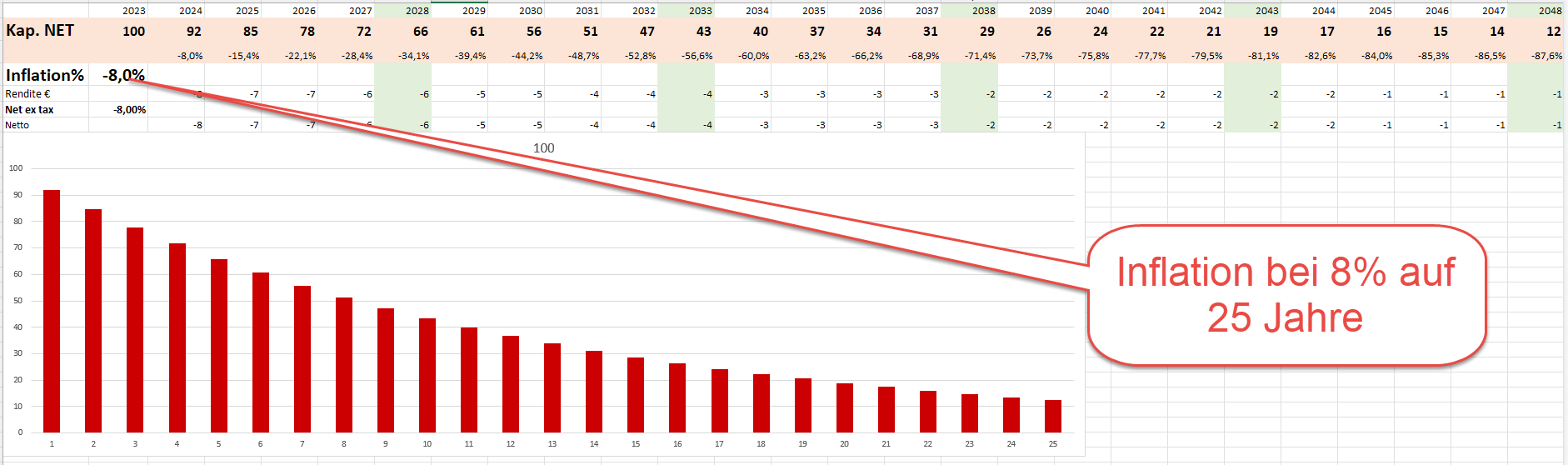

- Kaufkraftverlust: Inflation reduziert die Kaufkraft des Geldes. Wenn die Preise steigen, kann mit der gleichen Menge Geld weniger gekauft werden, was zu einem Kaufkraftverlust führt.

- Unsicherheit: Hohe Inflation kann wirtschaftliche Unsicherheit verursachen, da Unternehmen Schwierigkeiten haben, Preise festzulegen, und Verbraucher nicht wissen, wie viel sie sparen oder ausgeben sollten.

- Umverteilungseffekte: Inflation kann zu einer Umverteilung von Einkommen führen, insbesondere von Sparern zu Schuldnern. Festverzinsliche Rentner und Arbeitnehmer mit festen Löhnen sind besonders betroffen, da ihre Einkünfte an Wert verlieren.

- Wirtschaftliche Instabilität: Sehr hohe Inflation kann zu wirtschaftlicher Instabilität führen, was Investitionen hemmt und das Wachstum bremst.

- Flucht in Sachwerte: In Zeiten hoher Inflation suchen Menschen oft nach sicheren Anlageformen wie Immobilien oder Edelmetallen, um den Wert ihres Vermögens zu erhalten.

5. Messung der Inflation

- Verbraucherpreisindex (VPI): Dies ist der am häufigsten verwendete Maßstab für die Inflation. Er misst die Preisänderungen eines Warenkorbs von Gütern und Dienstleistungen, die typischerweise von Haushalten gekauft werden.

- Erzeugerpreisindex (PPI): Misst die Preisänderungen aus der Perspektive der Produzenten und gibt einen Hinweis darauf, wie sich die Preise für Rohstoffe und Vorprodukte verändern.

- Deflator des Bruttoinlandsprodukts (BIP): Ein weiterer Maßstab, der die Preisänderungen aller Güter und Dienstleistungen im BIP berücksichtigt.

6. Kaufkraftverlust

Kaufkraftverlust ist die Abnahme des Wertes einer Währungseinheit in Bezug auf die Menge an Gütern und Dienstleistungen, die damit gekauft werden können. Kaufkraftverlust tritt als direkte Folge von Inflation auf.

- Beispiel: Wenn die Inflationsrate 5 % beträgt, bedeutet dies, dass ein Verbraucher, der zuvor mit 100 Euro Waren im Wert von 100 Euro kaufen konnte, jetzt für dieselben Waren 105 Euro benötigt. Die Kaufkraft der ursprünglichen 100 Euro ist also gesunken.

7. Schutzmaßnahmen gegen Inflation und Kaufkraftverlust

- Investitionen in Sachwerte: Immobilien, Gold und andere Sachwerte tendieren dazu, ihren Wert in Zeiten hoher Inflation zu halten oder sogar zu steigern.

- Inflationsgeschützte Wertpapiere: Diese Wertpapiere, wie inflationsindexierte Anleihen (z.B. TIPS in den USA), bieten Schutz gegen Inflation, da ihre Renditen an die Inflationsrate gekoppelt sind.

- Aktieninvestitionen: Langfristig tendieren Aktien dazu, mit oder über der Inflationsrate zu steigen, was sie zu einer potenziell inflationssicheren Anlageform macht.

- Verträge mit Inflationsanpassung: Einige Arbeitsverträge und Rentenvereinbarungen beinhalten Inflationsanpassungen, um den Wert der Einkünfte über die Zeit zu erhalten.

- Diversifikation des Portfolios: Durch die Streuung der Anlagen über verschiedene Anlageklassen kann das Risiko minimiert und der Schutz vor Inflation verbessert werden.

- Einkommenssteigerung: Eine Lohnerhöhung, die über der Inflationsrate liegt, kann helfen, die Kaufkraft zu erhalten.

Fazit

Inflation und der damit verbundene Kaufkraftverlust sind grundlegende wirtschaftliche Phänomene, die die meisten Volkswirtschaften in gewissem Maße betreffen. Während eine moderate Inflation als Zeichen eines gesunden Wirtschaftswachstums angesehen wird, kann eine übermäßige Inflation zu erheblichen wirtschaftlichen Herausforderungen führen. Es ist daher wichtig, die Ursachen und Auswirkungen der Inflation zu verstehen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Kaufkraft zu schützen und Vermögen zu erhalten.

Inflation und Börse

Im Aktienhandel spielen Inflation und Kaufkraftverlust eine entscheidende Rolle, da sie sowohl die Bewertung von Aktien als auch die Renditen der Anleger beeinflussen können. Hier sind einige wichtige Punkte, die du beachten solltest:

1. Auswirkungen der Inflation auf Unternehmen und Aktienbewertungen

- Kostenstruktur: Inflation erhöht die Produktionskosten für Unternehmen, z.B. durch höhere Rohstoffpreise oder gestiegene Löhne. Unternehmen mit starker Preissetzungsmacht können diese Kosten oft an die Verbraucher weitergeben, während Unternehmen ohne diese Macht möglicherweise ihre Margen reduzieren müssen.

- Umsatz und Gewinn: Während moderate Inflation oft mit einem wachsenden Umsatz einhergeht, kann hohe Inflation die Kaufkraft der Verbraucher mindern und so den Absatz von Produkten und Dienstleistungen beeinträchtigen. Unternehmen, die essentielle Güter oder Dienstleistungen anbieten, sind in der Regel weniger betroffen als solche, die Luxusgüter verkaufen.

- Bewertung von Wachstumsaktien: Höhere Inflation führt in der Regel zu höheren Zinssätzen, was den Barwert zukünftiger Cashflows reduziert. Dies kann insbesondere Wachstumsaktien, deren Bewertungen stark von erwarteten zukünftigen Gewinnen abhängen, negativ beeinflussen.

2. Auswirkungen der Inflation auf die Rendite von Aktieninvestitionen

- Nominalrendite vs. Realrendite: Die nominale Rendite ist der tatsächliche Gewinn, den du mit deiner Investition erzielst, während die reale Rendite die nominale Rendite abzüglich der Inflationsrate ist. Bei hoher Inflation sinkt die reale Rendite, was bedeutet, dass die Kaufkraft der Gewinne geringer ist.

- Dividenden und Inflation: Unternehmen, die regelmäßig Dividenden zahlen, können während inflationsreicher Perioden attraktiv sein, insbesondere wenn diese Dividenden steigen und so die Inflation ausgleichen. Aktien von Unternehmen mit stabilen und wachsenden Dividenden (z.B. Dividendenaristokraten) bieten oft einen gewissen Schutz vor Kaufkraftverlust.

3. Sektorale Unterschiede und Anlagechancen

- Inflationsresistente Sektoren: Einige Sektoren sind tendenziell widerstandsfähiger gegenüber Inflation, wie z.B. der Energiesektor, Versorger, Basiskonsumgüter, und Gesundheitswesen. Diese Unternehmen können oft ihre Preise erhöhen, um die höheren Kosten auszugleichen.

- Immobilien und REITs: Immobilienwerte steigen oft in Zeiten der Inflation, da die Preise für Grundstücke und Gebäude steigen. Real Estate Investment Trusts (REITs), die regelmäßig Mieteinnahmen generieren, können ebenfalls von der Inflation profitieren, da Mietverträge häufig inflationsgebunden sind.

- Rohstoffaktien: Unternehmen, die Rohstoffe produzieren, können in Zeiten hoher Inflation gut abschneiden, da die Preise für Rohstoffe in der Regel ebenfalls steigen.

4. Schutz vor Kaufkraftverlust

- Aktien als Schutz vor Inflation: Historisch gesehen bieten Aktien auf lange Sicht einen besseren Schutz vor Inflation als festverzinsliche Anlagen, da Unternehmen ihre Preise und Gewinne anpassen können. Dies macht Aktien zu einem effektiven Mittel, um das Kapital vor Kaufkraftverlust zu schützen.

- Diversifikation: Eine gut diversifizierte Anlagestrategie, die verschiedene Sektoren, Regionen und Anlageklassen umfasst, kann helfen, das Risiko, das durch Inflation und Kaufkraftverlust entsteht, zu mindern.

- Inflationsindexierte Anleihen: In Phasen hoher Inflation können inflationsindexierte Anleihen (z.B. TIPS in den USA) eine gute Ergänzung zu einem Aktienportfolio sein, um die Auswirkungen der Inflation auszugleichen.

5. Zinssätze und Geldpolitik

- Zentralbankpolitik: In Reaktion auf hohe Inflation könnten Zentralbanken die Zinssätze erhöhen. Höhere Zinssätze erhöhen die Kapitalkosten für Unternehmen und können Aktienmärkte negativ beeinflussen, insbesondere solche, die auf hohem Fremdkapital basieren.

- Anleihen und Aktienrelation: Wenn die Zinssätze steigen, bieten Anleihen im Vergleich zu Aktien attraktivere risikofreie Renditen. Dies kann dazu führen, dass Kapital von Aktien in Anleihen umgeschichtet wird, was den Aktienmärkten schaden könnte.

Fazit

Inflation und Kaufkraftverlust sind wichtige Faktoren, die beim Aktienhandel berücksichtigt werden müssen. Anleger sollten Unternehmen und Sektoren bevorzugen, die in der Lage sind, Preise weiterzugeben und ihre Margen aufrechtzuerhalten. Eine diversifizierte Anlagestrategie, die inflationsresistente Aktien, Sachwerte und inflationsgebundene Anleihen umfasst, kann helfen, das Portfolio gegen die negativen Auswirkungen der Inflation zu schützen und den realen Wert des investierten Kapitals zu erhalten.

Inflation und Kaufkraftverlust für deutsche Aktionäre

Deutschland hat in seiner Geschichte mehrere Perioden der Inflation erlebt, die in verschiedene Kategorien eingeteilt werden können. Hier ist ein Überblick über die wichtigsten Inflationsperioden und deren Arten:

1. Frühe Inflation (17. und 18. Jahrhundert)

- Kipper- und Wipperzeit (1619-1623):

- Art der Inflation: Münzentwertung (Kipperinflation)

- Beschreibung: In der Zeit des Dreißigjährigen Krieges kam es in vielen deutschen Staaten zur Entwertung von Münzen, indem deren Metallgehalt reduziert wurde. Dies führte zu einer starken Inflation und wirtschaftlichen Turbulenzen.

2. Nach-Napoleonische Inflation (1800-1815)

- Nach den Napoleonischen Kriegen:

- Art der Inflation: Nachfrageinflation und Währungsinstabilität

- Beschreibung: Nach den Napoleonischen Kriegen erlebte Deutschland eine Periode wirtschaftlicher Unsicherheit und Inflation, bedingt durch die Kriegsanstrengungen und die anschließende wirtschaftliche Erholung.

3. Hyperinflation der Weimarer Republik (1914-1923)

- Hyperinflation 1921-1923:

- Art der Inflation: Hyperinflation

- Beschreibung: Die bekannteste Inflationsperiode in Deutschland ereignete sich nach dem Ersten Weltkrieg. Die Weimarer Republik erlebte eine extreme Geldentwertung, die ihren Höhepunkt im Jahr 1923 erreichte, als die Preise auf astronomische Höhen anstiegen. Die Ursachen lagen in den Reparationszahlungen nach dem Ersten Weltkrieg, der übermäßigen Geldschöpfung und der wirtschaftlichen Instabilität.

4. Inflation nach dem Zweiten Weltkrieg (1945-1948)

- Nachkriegsinflation:

- Art der Inflation: Kosteninflation und Währungsinstabilität

- Beschreibung: Nach dem Zweiten Weltkrieg litt Deutschland unter schwerer Inflation, verursacht durch die Zerstörung der Infrastruktur, Produktionsausfälle und die unkontrollierte Ausgabe von Reichsmark. Diese Inflation endete mit der Währungsreform von 1948, bei der die Deutsche Mark eingeführt wurde.

5. Inflation in den 1970er Jahren (Ölkrise)

- Stagflation in den 1970er Jahren:

- Art der Inflation: Kosteninflation (Stagflation)

- Beschreibung: Die weltweiten Ölkrisen von 1973 und 1979 führten zu einer Erhöhung der Produktionskosten in Deutschland, was zu einer steigenden Inflation bei gleichzeitig stagnierendem Wirtschaftswachstum führte. Diese Periode war geprägt von einem ungewöhnlichen Zusammenspiel von Inflation und hoher Arbeitslosigkeit.

6. Mäßige Inflation der 1990er Jahre

- Nach der Wiedervereinigung (1990er Jahre):

- Art der Inflation: Nachfrageinflation

- Beschreibung: Nach der Wiedervereinigung von Ost- und Westdeutschland kam es zu einer moderaten Inflation, da die Wirtschaft der neuen Bundesländer angekurbelt wurde und die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen stieg.

7. Moderne Inflation (2000er Jahre bis heute)

- Inflation im Euro-Zeitalter:

- Art der Inflation: Schleichende Inflation

- Beschreibung: Seit der Einführung des Euro im Jahr 1999 erlebt Deutschland eine relativ niedrige, aber stetige Inflation. Diese schleichende Inflation wird durch moderate Lohnsteigerungen, steigende Energiepreise und andere Faktoren verursacht.

- Post-COVID-19 Inflation (ab 2020):

- Art der Inflation: Nachfrageinflation und Kosteninflation

- Beschreibung: In den Jahren nach der COVID-19-Pandemie erlebte Deutschland eine erhöhte Inflation, verursacht durch Lieferkettenprobleme, steigende Energiepreise und eine starke Erholung der Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen.

Zusammenfassung

Deutschland hat im Laufe seiner Geschichte mehrere Inflationsperioden erlebt, die von Münzentwertung und Währungsinstabilität bis hin zu moderner, schleichender Inflation reichen. Besonders prägend war die Hyperinflation der Weimarer Republik, die zu einem der bekanntesten Beispiele für extreme Geldentwertung weltweit geworden ist. In der jüngeren Vergangenheit ist die Inflation in Deutschland im Allgemeinen moderat geblieben, obwohl es durch globale Ereignisse wie die Ölkrisen oder die COVID-19-Pandemie zeitweise zu erhöhten Inflationsraten kam.

Wie könnte sich die Inflation entwickeln?

Die Entwicklung der Inflation in der Zukunft hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab, die sowohl global als auch national wirken. Hier sind einige Szenarien und Faktoren, die die zukünftige Inflationsentwicklung beeinflussen könnten:

1. Wirtschaftswachstum und Nachfrage

- Starkes Wirtschaftswachstum: Wenn die Wirtschaft stark wächst, könnte dies zu einer erhöhten Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen führen. Wenn das Angebot nicht mit dieser Nachfrage Schritt halten kann, könnte dies zu einer Nachfrageinflation führen.

- Abschwächung des Wachstums: Sollte das Wirtschaftswachstum schwächer ausfallen oder in eine Rezession münden, könnte dies den Inflationsdruck verringern oder sogar zu deflationären Tendenzen führen.

2. Geldpolitik der Zentralbanken

- Strikte Geldpolitik: Wenn Zentralbanken, wie die Europäische Zentralbank (EZB), die Zinssätze erhöhen, um die Inflation zu bekämpfen, könnte dies das Wirtschaftswachstum bremsen und die Inflation dämpfen. Eine zu strikte Geldpolitik könnte jedoch auch das Risiko einer Rezession erhöhen.

- Lockere Geldpolitik: Wenn die Zentralbanken die Zinssätze niedrig halten und die Geldmenge erhöhen, um das Wirtschaftswachstum zu unterstützen, könnte dies zu einer höheren Inflation führen, insbesondere wenn die Wirtschaft bereits an der Kapazitätsgrenze operiert.

3. Rohstoffpreise und Energie

- Steigende Rohstoffpreise: Ein Anstieg der Preise für Rohstoffe, insbesondere Energie, könnte zu Kosteninflation führen. Dies war in der Vergangenheit während der Ölkrisen der Fall, als steigende Energiepreise zu einer allgemeinen Erhöhung der Produktionskosten führten.

- Stabile oder sinkende Rohstoffpreise: Wenn die Rohstoffpreise stabil bleiben oder sinken, könnte dies den Inflationsdruck verringern, insbesondere in rohstoffabhängigen Volkswirtschaften.

4. Globale Lieferketten und Geopolitik

- Unterbrechungen in den Lieferketten: Störungen in globalen Lieferketten, sei es durch geopolitische Spannungen, Naturkatastrophen oder Pandemien, könnten zu Angebotsengpässen führen, was die Preise in die Höhe treiben könnte.

- Normalisierung der Lieferketten: Sollten sich die globalen Lieferketten stabilisieren und normalisieren, könnte dies den Inflationsdruck verringern, da das Angebot besser mit der Nachfrage übereinstimmt.

5. Lohnentwicklung und Arbeitsmarkt

- Lohnsteigerungen: Wenn die Löhne stark steigen, könnte dies die Produktionskosten erhöhen und zu einer Lohn-Preis-Spirale führen, bei der höhere Löhne zu höheren Preisen führen, was wiederum höhere Löhne erfordert.

- Moderate Lohnentwicklung: Eine moderate Lohnentwicklung, die im Einklang mit der Produktivität steht, könnte dazu beitragen, die Inflation stabil zu halten.

6. Fiskalpolitik und staatliche Ausgaben

- Erhöhte staatliche Ausgaben: Expansionäre Fiskalpolitik, wie erhöhte staatliche Ausgaben oder Steuersenkungen, könnten die Nachfrage ankurbeln und zu einem höheren Inflationsdruck führen.

- Austeritätspolitik: Einsparungen und eine restriktive Fiskalpolitik könnten den Inflationsdruck verringern, indem sie die Nachfrage abschwächen.

7. Technologische Entwicklung

- Produktivitätssteigerungen: Fortschritte in der Technologie könnten zu einer höheren Produktivität führen, was die Produktionskosten senkt und potenziell deflationär wirken könnte.

- Disruptive Technologien: Neue Technologien könnten traditionelle Märkte und Preisstrukturen stören, was sowohl inflationsfördernde als auch -dämpfende Effekte haben könnte.

8. Erwartungsmanagement

- Inflationserwartungen: Die Inflationserwartungen von Unternehmen und Konsumenten spielen eine entscheidende Rolle. Wenn die Öffentlichkeit glaubt, dass die Inflation steigen wird, könnten diese Erwartungen selbstinflationär wirken, da Unternehmen Preise und Löhne erhöhen.

- Glaubwürdige Zentralbanken: Wenn die Zentralbanken ihre Glaubwürdigkeit bei der Inflationsbekämpfung aufrechterhalten, könnten die Inflationserwartungen gut verankert bleiben, was zu einer stabileren Inflationsentwicklung führen könnte.

Zusammenfassende Szenarien

- Moderate Inflation: In einem Szenario mit stabilem Wirtschaftswachstum, moderaten Rohstoffpreisen und einer ausgewogenen Geld- und Fiskalpolitik könnte die Inflation in einem moderaten Bereich bleiben, ähnlich wie in den letzten Jahrzehnten.

- Hohe Inflation: In einem Szenario mit starker Nachfrage, erhöhten staatlichen Ausgaben, steigenden Löhnen und anhaltenden Lieferkettenproblemen könnte die Inflation erheblich steigen.

- Deflation: Wenn die Wirtschaft in eine Rezession rutscht, die Nachfrage stark zurückgeht und Rohstoffpreise sinken, könnten deflationäre Tendenzen auftreten, insbesondere wenn die Zentralbanken ihre geldpolitischen Maßnahmen nicht anpassen.

Fazit

Die zukünftige Entwicklung der Inflation ist von vielen unsicheren Faktoren abhängig und kann in verschiedene Richtungen gehen. Es ist wichtig, diese Faktoren regelmäßig zu überwachen, um sich auf mögliche Szenarien vorbereiten zu können. Anleger sollten eine diversifizierte Anlagestrategie in Betracht ziehen, um gegen unterschiedliche Inflationsentwicklungen gewappnet zu sein.

Inflationsschutz für private Anleger

Danke für Deine Zeit.